疯狂的罚没,谁还敢做生意?

拍个黄瓜,罚五万块;拉桶柴油,罚三万块。听上去像是个笑话,但这就是正在发生的事情。2024年了,这样的“罚款”新闻一次次刷新底线。

人们戏称,现在不是靠本事挣钱,而是靠本事“避罚”。当罚款成了创收工具,老百姓和小企业还能有喘息的空间吗?经济本就下行,生意环境再被这么折腾,谁还敢再干下去?

过去两年,经济形势不太乐观,房地产市场持续低迷,地方政府的钱袋子也跟着紧张了起来。地卖不动,税收也收不上来,怎么办?不少地方便“另辟蹊径”,把目光盯上了非税收入。

所谓非税收入,说白了就是除了正常税收之外的政府收入,包含行政收费、罚没收入等。2023年,全国非税收入高达35,655亿元,而2024年前11个月,非税收入已经达到了37,088亿元,比去年整年还多。

其中,11月单月非税收入就高达2889亿元,同比暴增40。4%。这背后,罚没收入扮演了重要角色。

罚款,成了不少地方政府的“救命稻草”。但一些地方为了冲业绩,连小错也要重罚,甚至没错也要硬罚。罚款金额离谱,群众意见越来越大。

说到罚款的离谱,不得不提一个真实案例。2024年11月2日,安徽寿县的顾先生,家里种地用的大型农用机械干完活没油了。开着机械去加油站太麻烦,于是顾先生用皮卡车拉了1500块钱的柴油回家。

,被路政部门逮住,直接罚了3万块。这钱是什么概念?这可是顾先生一家辛苦种地一年才能挣到的钱,最后还得借钱交罚款。

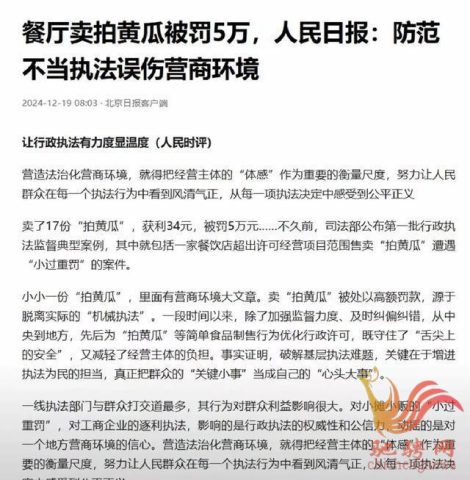

再看另一个案例。广东一家餐馆,卖自制拍黄瓜,售价34块钱。当地市场监督管理局以“超出经营许可范围”为由,直接罚了5万块。

这种重罚让人难以接受,连官媒都忍不住发声批评,认为这简直是在破坏营商环境。

这些离谱的罚款背后,既有地方政府财政压力的推力,也有执法部门随意执法的“土政策”。而罚款成了创收工具,普通人和小企业则成了“取之不尽”的目标。

事情并不是偶然发生的。罚款乱象之所以屡见不鲜,和地方财政的窘境有很大关系。过去几年,土地财政是地方政府的主要收入来源,但随着房地产市场遇冷,土地卖不出去,地方政府的收入骤减。

为了补窟窿,许多地方开始在非税收入上做文章。

以罚没收入为例,很多地方的执法部门仿佛开启了“创收竞赛”。骑电动车不戴头盔、贴个招工广告、甚至窗户外面晾条衣服,都可能被罚。执法力度之大,金额之高,让人瞠目结舌。

罚款本该是为了规范市场秩序,但如今却变成了“收钱工具”。

顾先生的案例就很典型。按理说,他用皮卡车拉柴油量很小,也不是为了盈利,不适用于相关运输条例。但执法部门根本不管这些,直接按条例上限罚款。

顾先生无奈申请行政复议,但直到现在还没有。

餐馆卖拍黄瓜被罚5万更是荒唐。当地市场监督管理局的理由是,拍黄瓜属于凉菜,不在餐馆的经营许可范围内。然而,这种凉菜几乎每家餐馆都会卖,难道每一家都要罚?

当这样的事频频发生,小企业的生存环境还能好吗?

罚款乱象的背后,其实映射出更深层次的问题。2024年前11个月,全国非税收入暴增,显然不可能全靠罚款拉起来,但罚款带来的压力却是最直接的。罚款金额虽然占非税收入的比例不大,但它触及的是普通百姓和小企业的切身利益,感受自然更为强烈。

以顾先生为例,他的遭遇不仅让人心疼,更让人愤怒。辛苦一年种地,最后还得为这笔罚款东拼西凑借钱。执法部门明知道处罚条例不适用,为什么还要强罚?

是为了完成指标,还是为了别的利益?没有人回答。

餐馆卖拍黄瓜的事情曝光后,引发了全国范围的热议。市场监督管理局的罚款决定最终被司法部门撤销,但这件事已经给这家餐馆造成了巨大影响。试想,其他小餐馆看到这个案例,还敢卖凉菜吗?

执法部门这样的行为,不是在规范市场,而是在摧毁市场。

更夸张的是,这种罚款行为并非个别现象,而是有蔓延趋势。2024年11月,罚没收入同比增长40。4%,这背后隐藏了多少“拍黄瓜”式的罚款?

如果不加以遏制,这种“以罚代管”的风气只会让经济环境更加恶化。

好在,国家已经注意到了这种不良现象。最近十天内,多个部门相继发布整治通知,明确要求遏制乱罚款、重罚款的行为,特别是在涉及民生和小微企业的领域,要严格规范执法。这些通知的出台,无疑给普通人和小企业吃了一颗“定心丸”。

另一方面,顾先生的行政复议还在进行中,尚未可知。而广东那家餐饮店的罚款已经被撤销,执法部门受到批评。但这些案例只是冰山一角,背后更多的类似事件,或许还未被曝光。

【网友热议】。

这几件事一经曝光,在网上迅速引发热议。有人调侃:“罚款罚到拍黄瓜,这年头,黄瓜都不敢拍了。”还有人说:“罚款是执法,抢钱是强盗,怎么这两者的界限越来越模糊了?

”。

一个叫刘大海的网友评论:“罚3万块的柴油,究竟是罚错了,还是罚穷了?这样的执法,能让人心服口服吗?”。

另一个叫张红梅的网友气愤地说:“小餐馆卖个凉菜就罚5万,市场监管局是拿放大镜在挑刺吗?”。

还有网友讽刺:“再这么罚下去,是不是以后家里做顿饭也得申请许可?”。

王建强则表示:“罚款是为了规范秩序,但这已经不是秩序,是刁难。”。

网友的评论充满了情绪,有愤怒,有无奈,也有调侃。但大家的共同疑问是:这样的罚款,真的合理吗?执法部门的权力,谁来监管?

罚款本该是为了规范社会秩序,但如果沦为创收手段,只会寒了人心。一个卖凉菜的小餐馆,一个拉柴油的普通农民,怎么就成了执法部门眼中的“唐僧肉”?地方财政的压力,为什么要靠罚款来转嫁给老百姓?

罚款之所以让人愤怒,不只是金额问题,更是公平问题。为什么有人可以违规几十亿,却罚得轻如鸿毛,而普通人一桶柴油、一盘凉菜,就能罚得倾家荡产?这样的执法方式,真的是在维护社会正义吗?那么问题来了:如果罚款成了生意,谁还敢安心做生意?

声明:信息来源于网络摘要,转载只出于社会公益话题,不持任何观点。