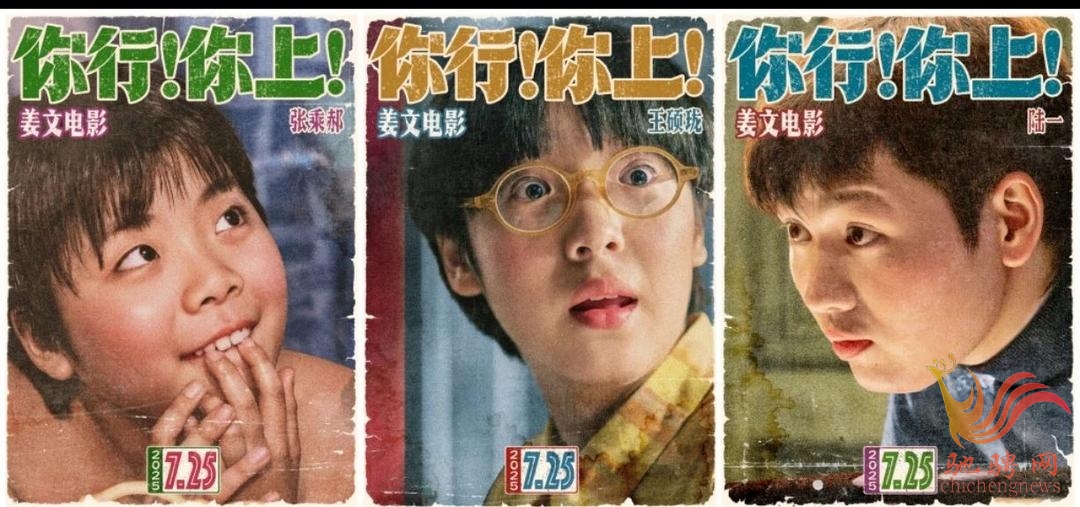

姜文这次导演的作品《你行!你上!》艺术分量很足,是其创作风格的一种延续与创新。

演员整体演技也很不错,有几处场面很震撼。特别是郎家父子言语激烈碰撞的镜头在序幕、结尾和片中先后出现了三次,有着特别的象征意味,老子激将,儿子叛逆,跳楼场面紧张扣人心弦。影片的结局是17岁的郎朗在国际赛场顶替钢琴天才尼古拉上台演奏,弹奏了《柴科夫斯基第一钢琴协奏曲》,大获成功,全体观众起立鼓掌。他情不自禁地奔向想象中父亲所在的方向,大喊“爸……”,这是他对老爸为他成才呕心沥血付出的真情认可。此外,郎朗还在塔吊上为满楼的街坊邻居演奏了国粹之音《浏阳河》《黄河大合唱》,旋律婉转而激越。影片结尾,郎朗在国际赛场弹奏《茉莉花》的变奏曲时,镜头突然切回沈阳老照相馆,少年的黑白照片与成年的彩色影像重叠。

影片有这样的情景,郎朗与父亲有过钢琴和二胡的合奏情节,西方音乐与东方音乐的碰撞与融合,响彻整个教室。此外,郎朗父子还曾在白宫专场音乐会上合奏过《赛马》。在这些表演中,二胡的民族特色与钢琴的西洋风格相互呼应,这种将蒙古族长调的自由节奏与钢琴奏鸣曲式相结合的编曲,构成了东西方音乐语汇的精妙对话,展示了中西文化在音乐领域的和谐交融。

影片中,郎氏父子言语激烈碰撞的镜头具有一定的象征意味,同时郎国任的教育方式也存在争议。他对儿子的寄望——“孩子,就是我的事业。”他对孩子的严苛——“弹不好琴就别叫我爸。”他对自己教育方式的自嘲——“天才不是逼出来的,是老天爷赏饭时,你没忙着吃屎。”他对钢琴大师的顶礼膜拜——“跟着父亲,只能成为另一个父亲,跟着大师才能成为大师。”

影片中他们父子激烈碰撞的镜头,展现了郎国任高压式教育下父子关系的紧张与矛盾。这种冲突不仅是个人层面的父子矛盾,也隐喻着在追求成功的道路上,传统观念与个人意志的对抗。例如开篇的“天台对峙”场景,郎国任给年幼的郎朗三个选择:继续练琴、跳楼或服毒,这种极端设定撕裂了观众对教育题材电影的常规期待,也象征着将艺术追求与生死抉择直接挂钩的极端心态。可是在当下教育环境高喊减负而效果并不明显的压力下,这样直截了当的台词和情景画面本来出自励志的初衷,却有可能给一些有心智焦虑的学生带来负面影响。

郎国任为求郎朗成才,采取了极端的教育方式,他辞去公职专职陪读、在雪天逼迫儿子赤膊练琴,从主流教育视角来看,这种方式不可取,它可能会给孩子带来心理创伤,也不利于孩子的全面发展。电影没有回避这种教育模式带来的负面影响,通过郎朗的眼神和肢体语言,展现了他内心深处的挣扎和不甘。同时,影片也引发了观众对成功定义和教育本质的思考,提醒人们反思这种极端教育方式是否值得宣扬。

电影虽然讲述了郎朗成才的坚韧不拔之路,还有家长的倾心付出,促使孩子攀上了艺术高峰,可喜可贺。但是顶尖人才必定是凤毛麟角,我们国家的教育方针必定是面向大多数学生全面发展,家长郎国任为求儿子成才的心太切,甚至极端,并不可取,更不可宣扬。

作者简介:

彭一三,1955年生,1971年参加工作,先后任过银行职员、中学语文教员、教育、文化行政部门公务员,贵州省作家协会会员,贵州省文艺理论家协会会员,原遵义市文艺理论家协会副主席,遵义历史文化研究会副会长、遵义市戏剧家协会、曲艺家协会顾问,遵义师范学院、遵义电大、贵州新华电脑学院客座教授,首届全国书香之家,散文、评论作品多篇在全国、省市获奖,著有散文、评论集《生活的圈子》(四川人民出版社),主编纪实文集《红花盛开的地方》(贵州人民出版社),参与主编纪实文集《我的高考 我的大学》(西南交大出版社)。